24 июля 2021 года в нашей стране отмечается день работников торговли. Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. Развитие торговли как одной из основных отраслей сферы обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества.

Так же одной из важных составляющих сферы обслуживания является сфера общественного питания. Торговля и общественное питание всегда были смежными отраслями, ведь одно трудно представить без другого. Хорошее обеспечение трудящихся – залог качественного труда. Кто работает – тот ест!

Ранее мы уже показывали как выглядела сфера торговли Нижнего Тагила в 1950-1960-е годы прошлого века.

Новая выставка расскажет об истории развития общественного питания.

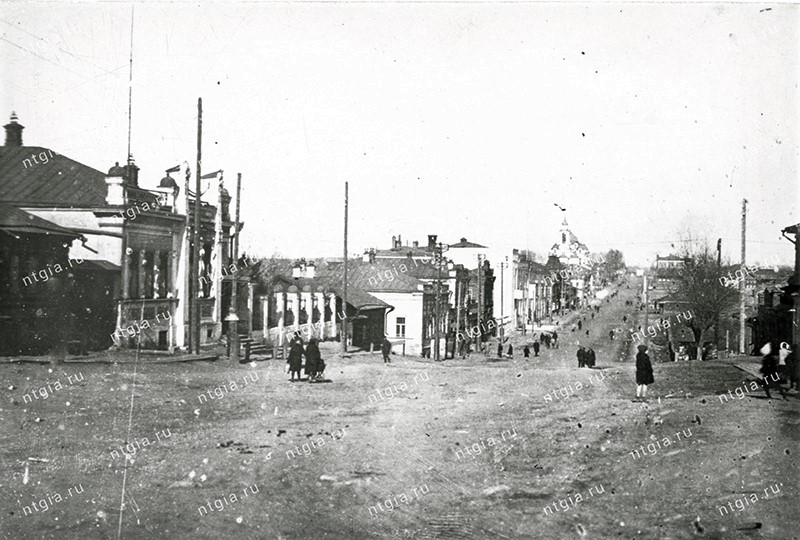

В Нижнем Тагиле еще до 1917 года существовали предприятия общественного питания. Работали чайные, булочные, кондитерские. Имелся буфет в кинотеатре купца Капустина на улице Высоковской.

Краевед И.А. Орлов писал: «Были в Тагиле и две кондитерские.

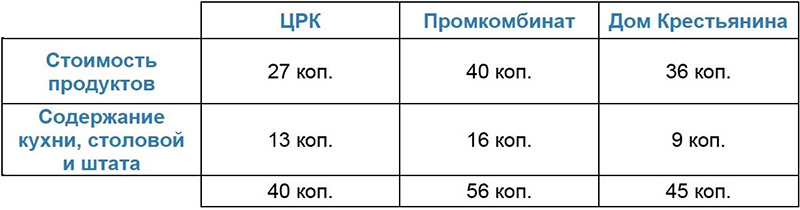

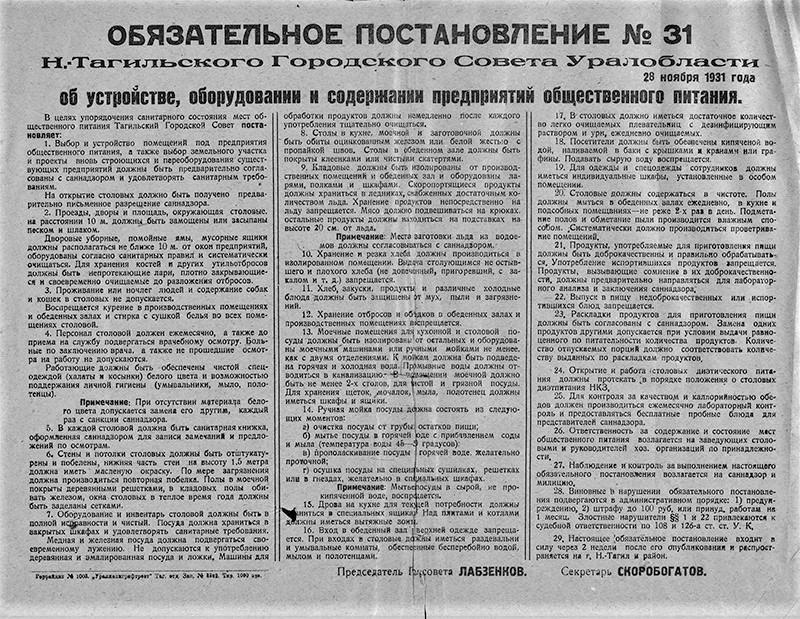

В 1926 году в городе Нижний Тагил с количеством жителей 38 тысяч работало 3 общественных столовых: Центрального рабочего кооператива (ЦРК), Промкомбината и Дома Крестьянина. Однако при пропускной способности столовой ЦРК в сутки 1000 обедов, фактический отпуск составлял только 283. Аналогично и в других столовых. Столовые работали не с полной нагрузкой. Слабая пропускная способность столовых объяснялась высокими ценами для местного населения.

Цены на обеды из двух блюд были следующие:

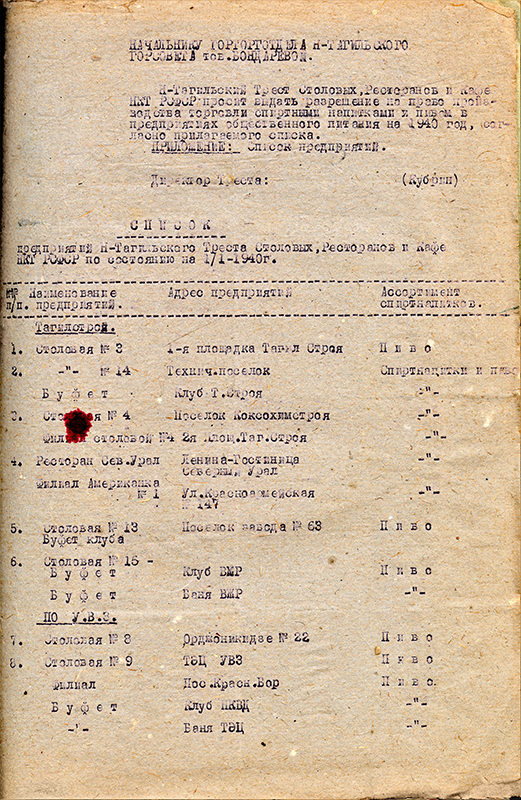

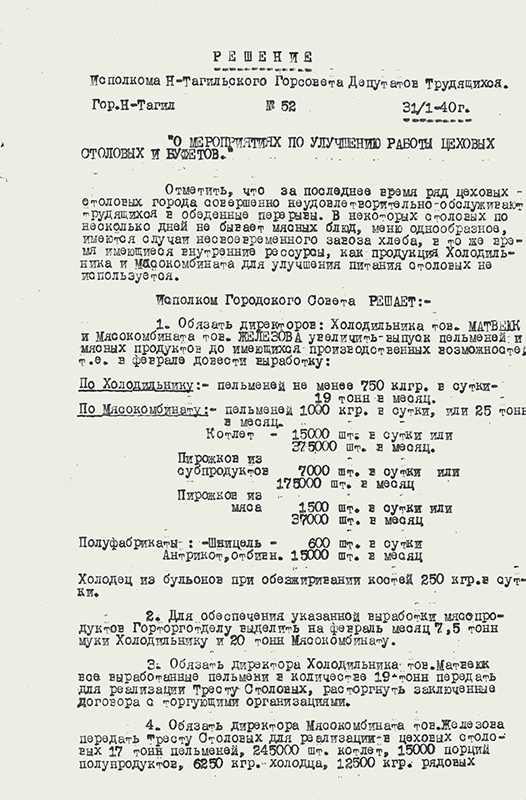

Развитие сети столовых на предприятиях имело важнейшее значение для организации нормального питания тагильчан. До войны заводские столовые и буфеты были развиты слабо, а их услугами пользовалась лишь небольшая часть работников. На большинстве тагильских заводов имелось не более двух столовых – одна для рабочих, другая – для ИТР, а в цехах действовали буфеты.

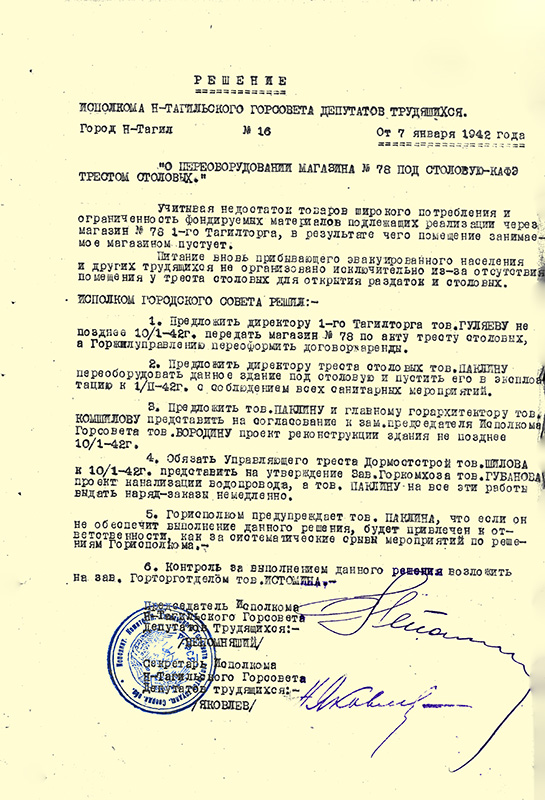

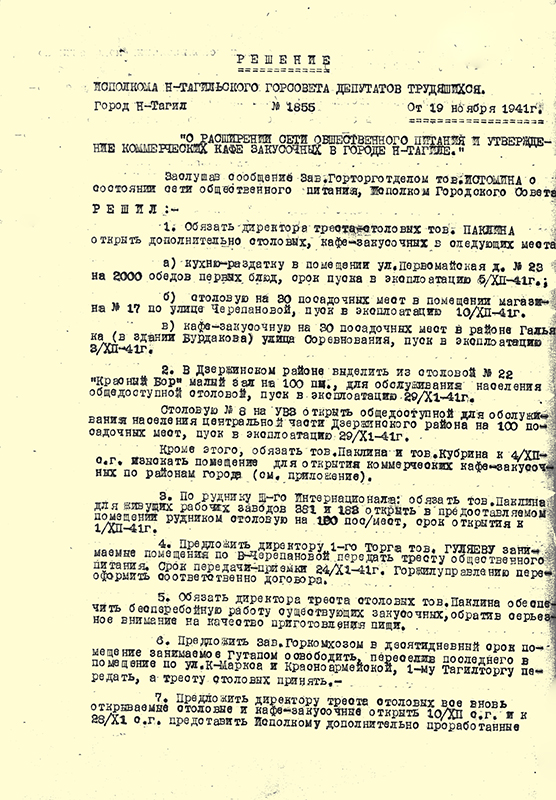

Война привела к резкому увеличению одиноких работников, значительно сократилось количество продовольствия в семьях и возможности домашнего приготовления пищи.Количество людей, нуждающихся в обеспечении питанием, резко возросло еще и в связи с масштабной эвакуацией.

Всё это сильно увеличило нагрузку на существующие столовые.

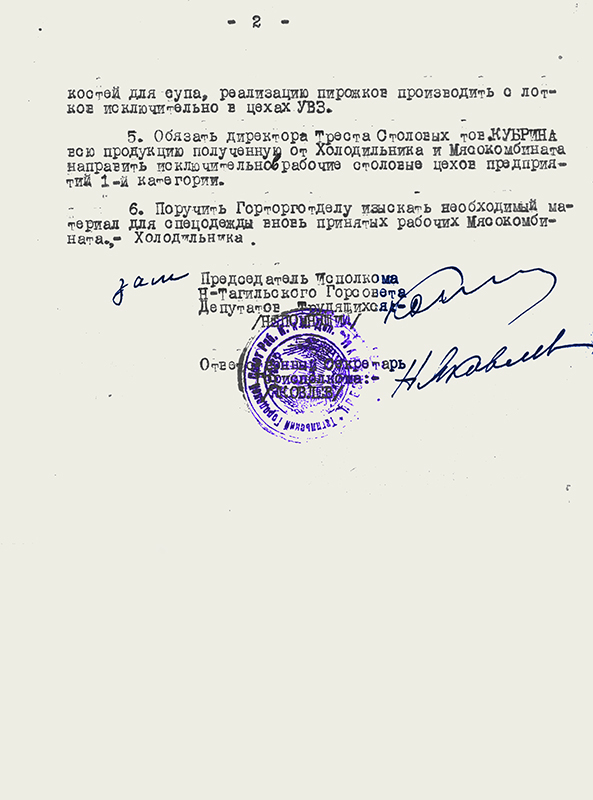

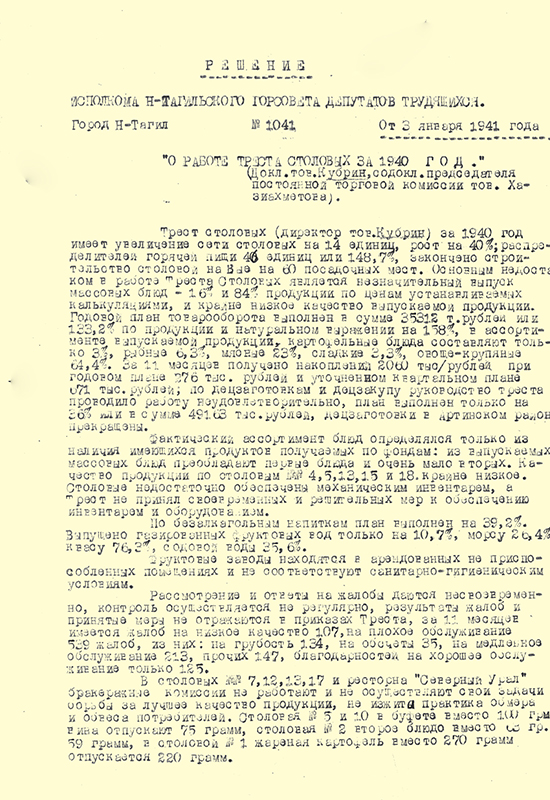

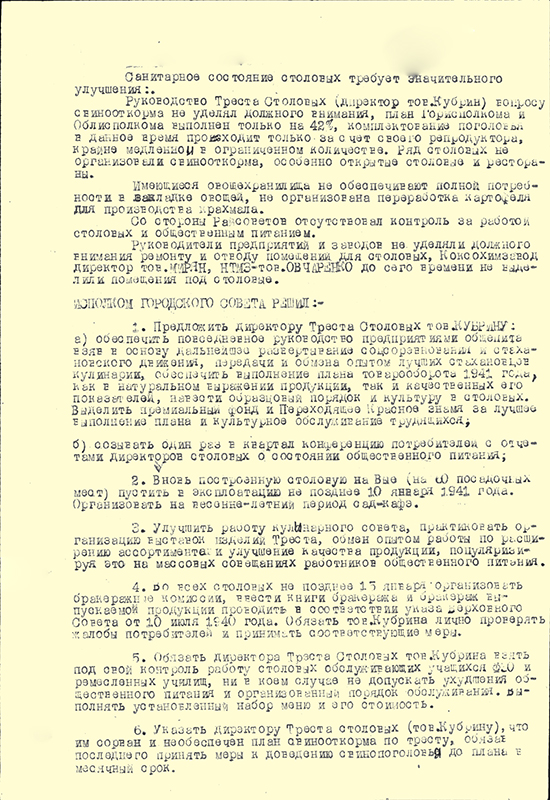

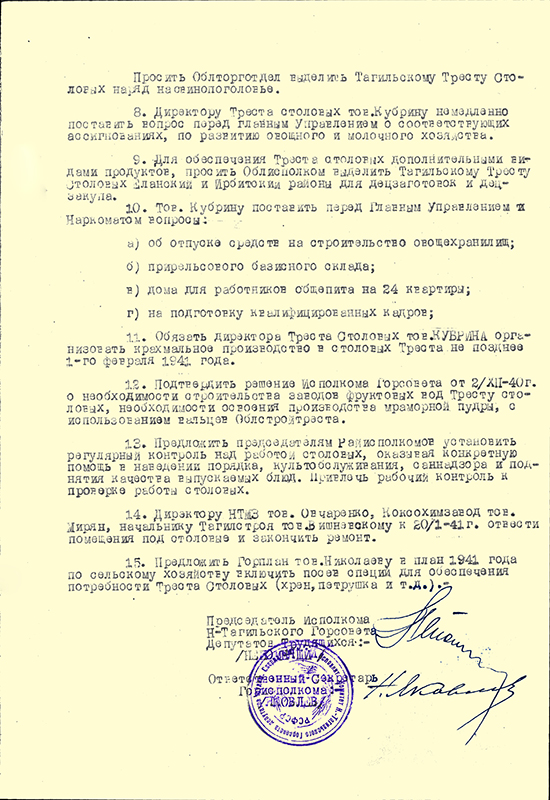

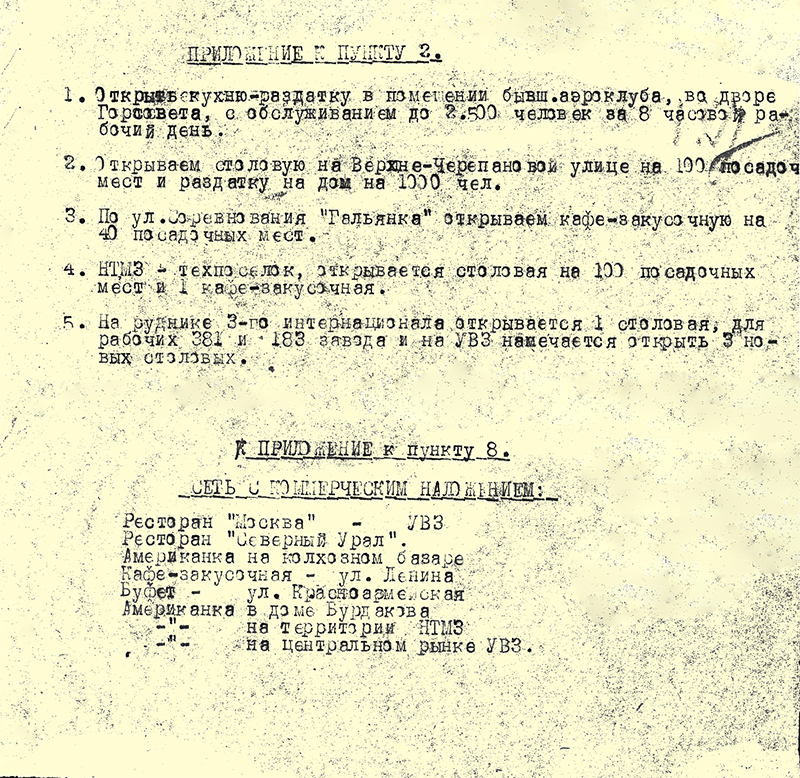

Уже с августа 1941 года стали создаваться собственные столовые во всех крупных цехах Новотагильского, Высокогорского механического и танкового заводов, в стройуправлениях строительных трестов. Если в начале 1941 года в городе действовало 60 столовых на 6 557 посадочных мест, в начале 1943 года – 194 столовых на 17 636 мест, то на начало 1944 года – уже 209 столовых с числом посадочных мест 21 640. На 1 июля 1944 года в Нижнем Тагиле функционировало 226 столовых на 20 720 посадочных мест.

Однако, несмотря на наличие самих столовых, питание в них оставляло желать лучшего. По информации Нижнетагильского горкома ВКП(б) в Свердловский обком ВКП(б) о состоянии общественного питания в г. Нижний Тагил от 10 ноября 1941 г.: «Из поступивших в ГК ВКП(б) партийных информаций и протоколов с рудника им. III-го Интернационала, Ново-Тагильского металлургического завода, Коксохимзавода, завода 381 и др. предприятий, становится очевидным, что дело общественного питания обстоит крайне неблагополучно.

Тов. Лукин рудника им. III-го Интернационала в информации от 25/Х – [19]41 г. сообщает: «Несмотря на наличие необходимых продуктов питания для рабочих и ИТР медной промышленности, организация самого питания, как в шахтных буфетах, а также в центральной столовой рудника продолжает оставаться совершенно неудовлетворительной. В частности, в шахтных буфетах создаются очереди из-за нехватки обедов, а в особенности создаются очереди из-за отсутствия ложек. Аналогичное же положение с общерудничной столовой, где также большие очереди, и одну ложку ожидают 5 – 6 человек, а отсюда, как следствие, создаются нездоровые настроения».

Тов. Трубникова с Ново-Тагильского металлургического завода 27/Х – [19]41 г. пишет: «С каждым днем питание в столовых ухудшается. Если в сентябре были в столовых обеды из двух блюд, то в октябре в столовых можно пообедать только из одного блюда. Жиров совершенно никаких — суп лапша. Лапша из ржаной муки и нисколько жиров. Далее додумались работники столовых установить на вторые блюда очереди на столовые. Если сегодня готовят в столовой прокатного цеха первое и второе, то в остальных столовых только первое, на следующий день готовят в следующих столовых два блюда и в декаду раз можно пообедать из двух блюд. Мясные блюда для горячих цехов изредка бывают, но тоже чередуются по столовым. В отношении питания настроение у рабочих неважное. По адресу руководителей питания можно услышать нехорошие отзывы».

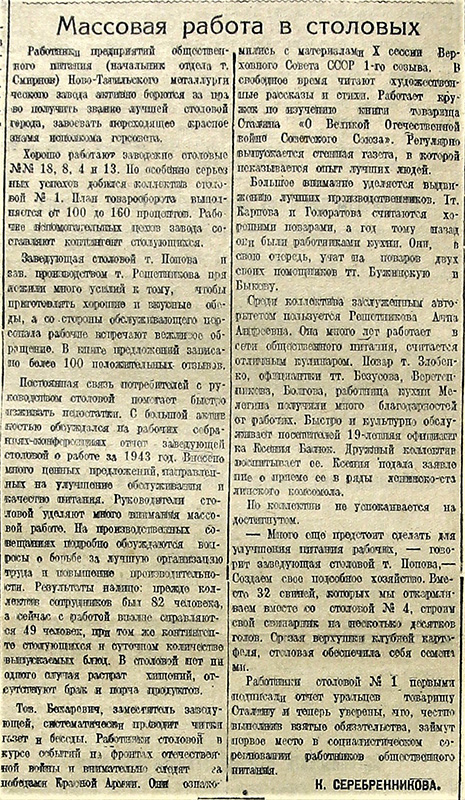

Работники заводских и городских столовых часто работали в тяжелейших условиях: «Столовая

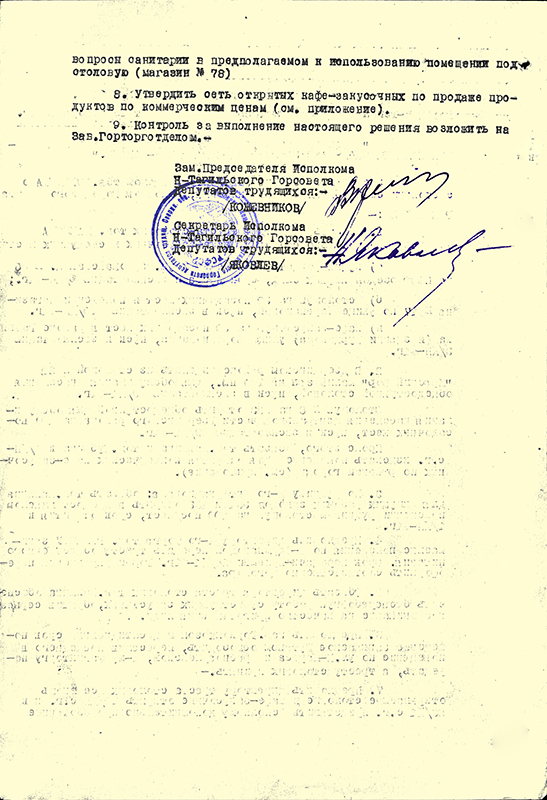

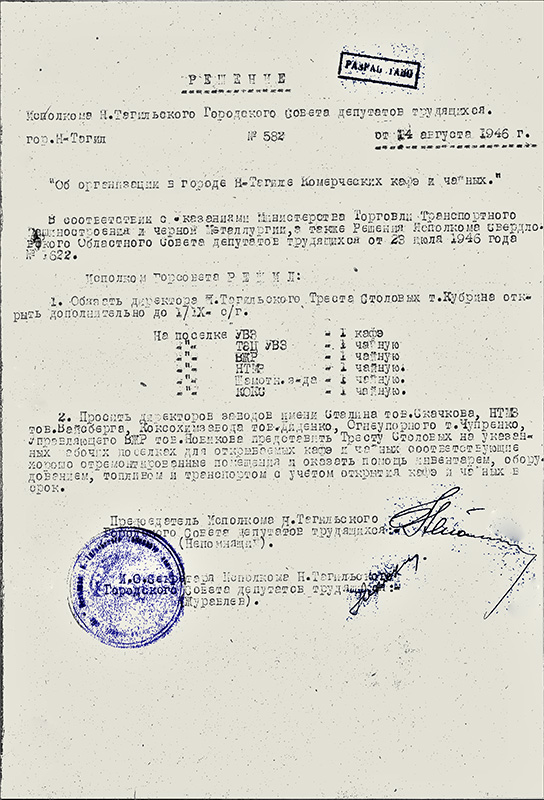

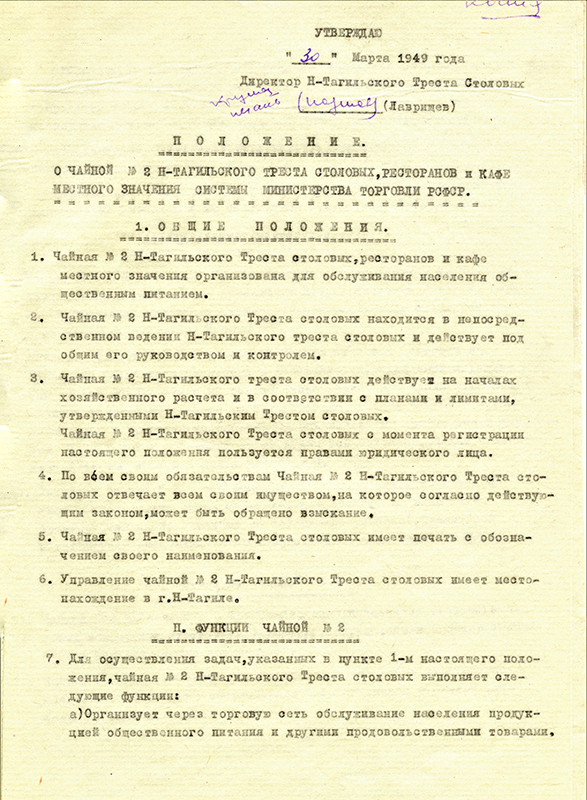

После окончания Великой Отечественной войны страна нуждалась в восстановлении не только моральных сил, но и материальных ресурсов. В этот период появляется острая необходимость в расширении сети столовых в городах. Однако качество еды было невысоким, поэтому нужны были свежие решения. Одним из таких решений стало появление коммерческих кафе и чайных.

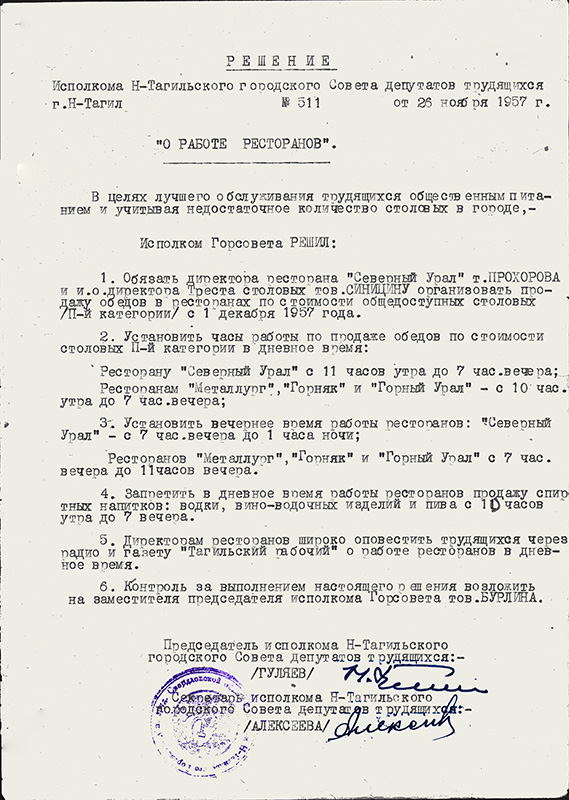

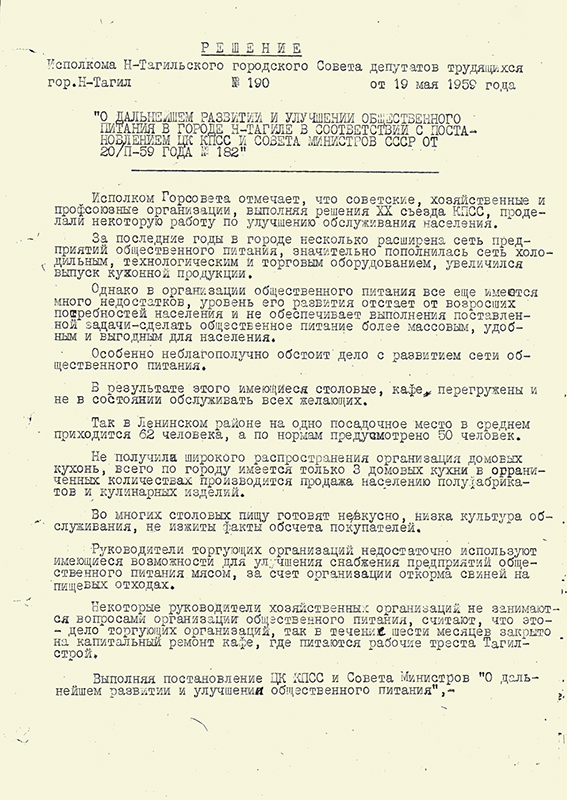

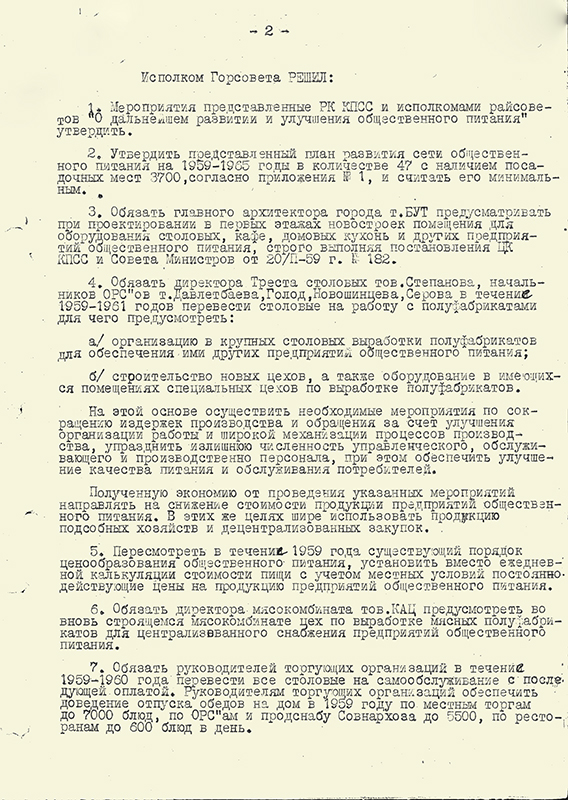

В целях лучшего обслуживания трудящихся общественным питанием, в связи с недостаточным количеством столовых в городе, в 1957 году Нижнетагильский горисполком принял решение о продаже обедов в ресторанах по стоимости обедов в общедоступных столовых.

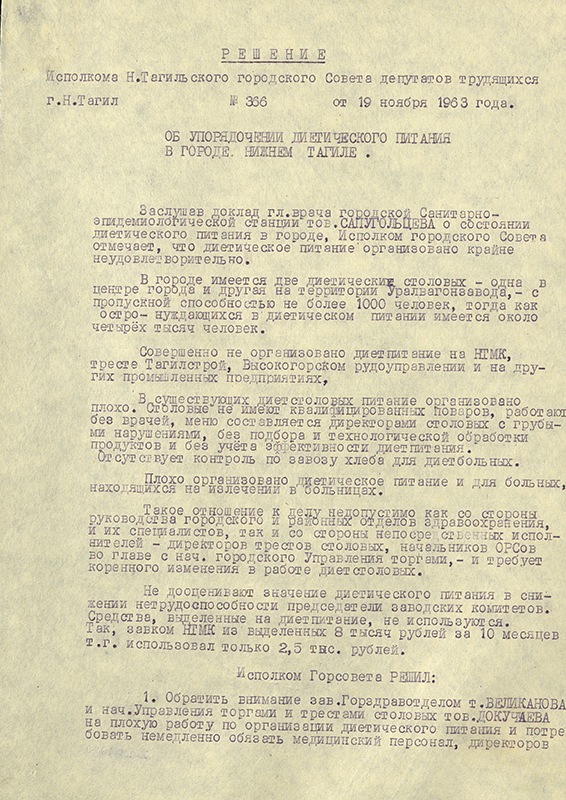

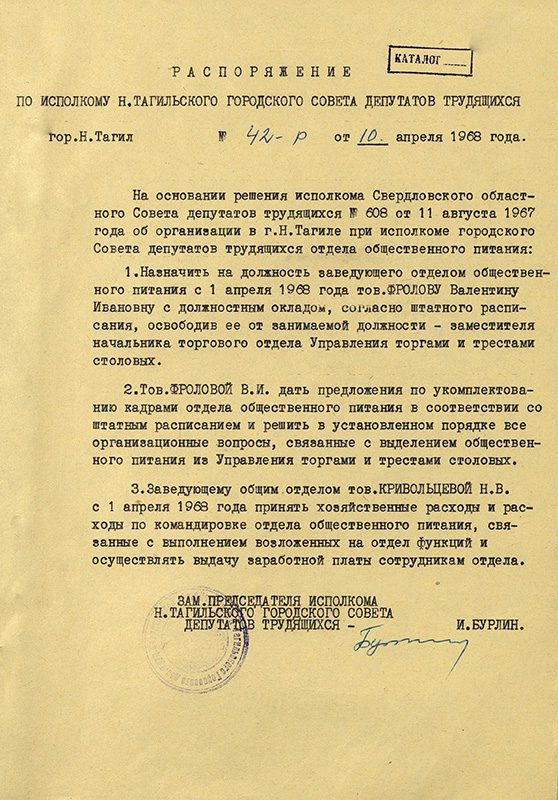

Помимо этого, новым веяньем стало появление диетических столовых: еда там была свежая и блюда лучше приготовлены. До войны такое питание было в профилакториях и в специальных столовых при заводах, но в 1960-е годы диетстоловые стали общедоступными.

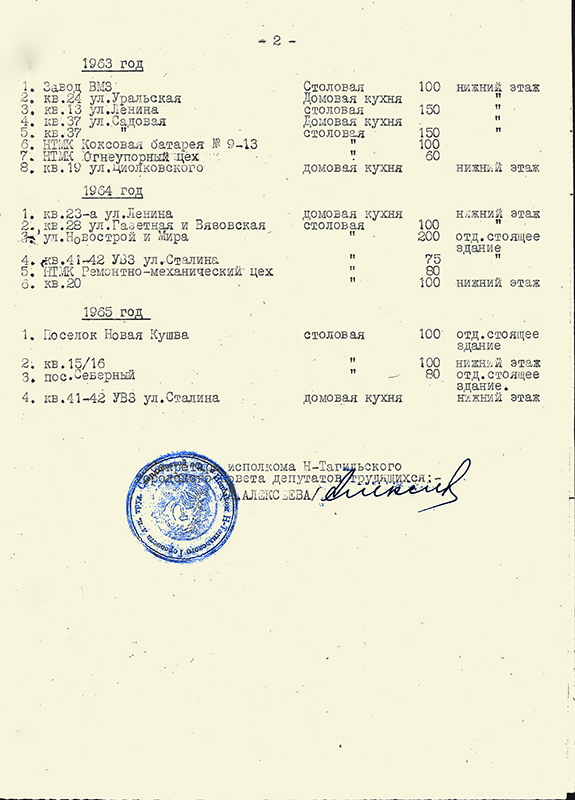

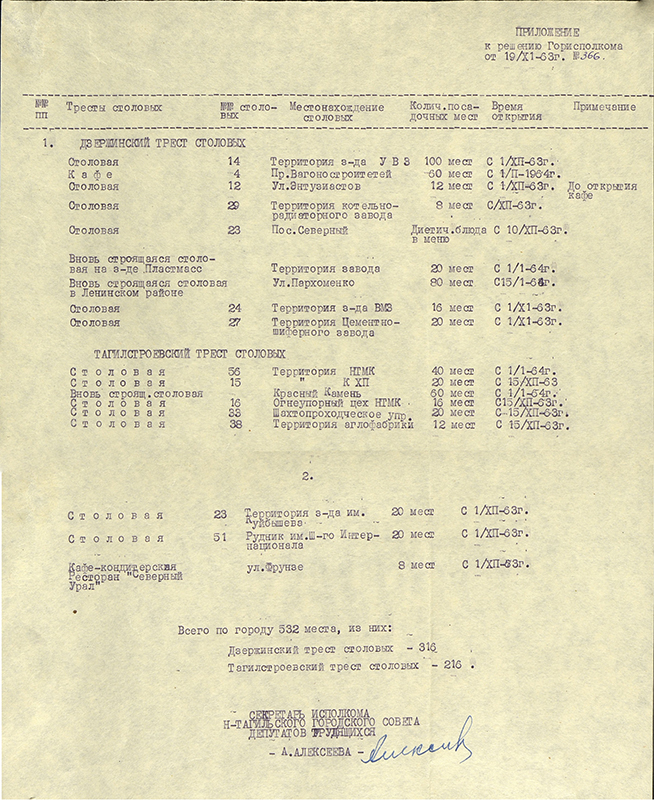

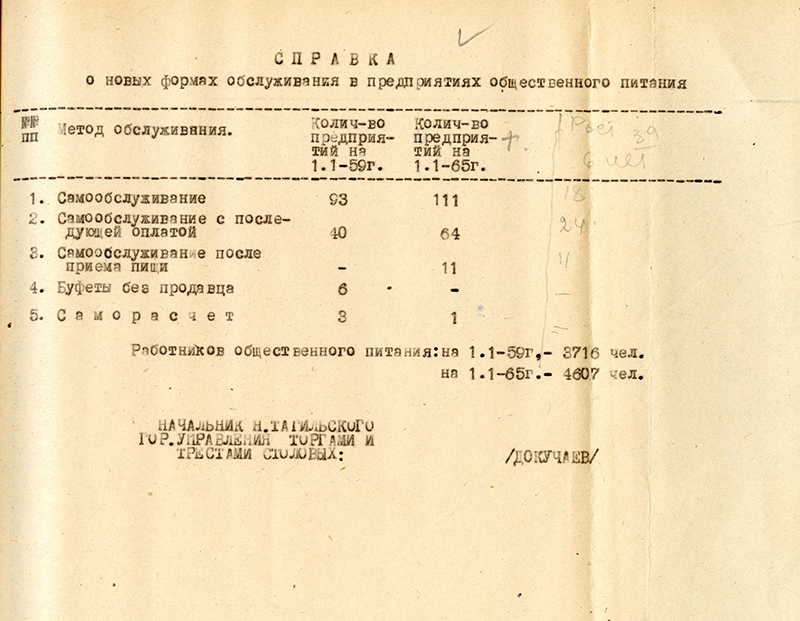

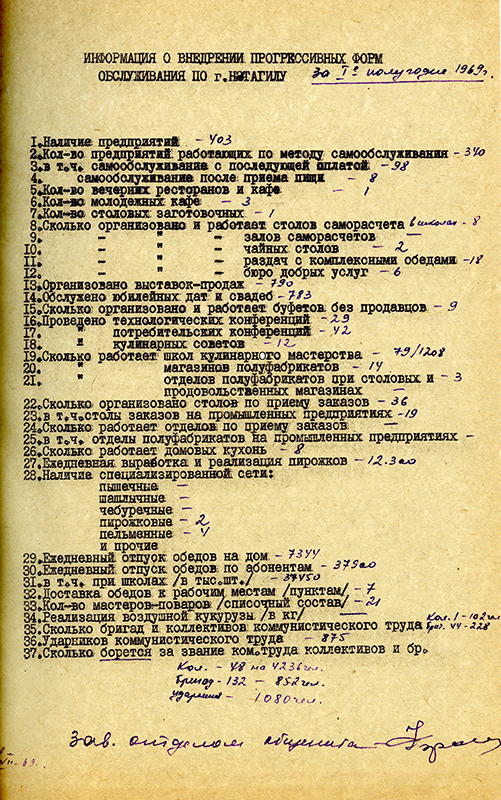

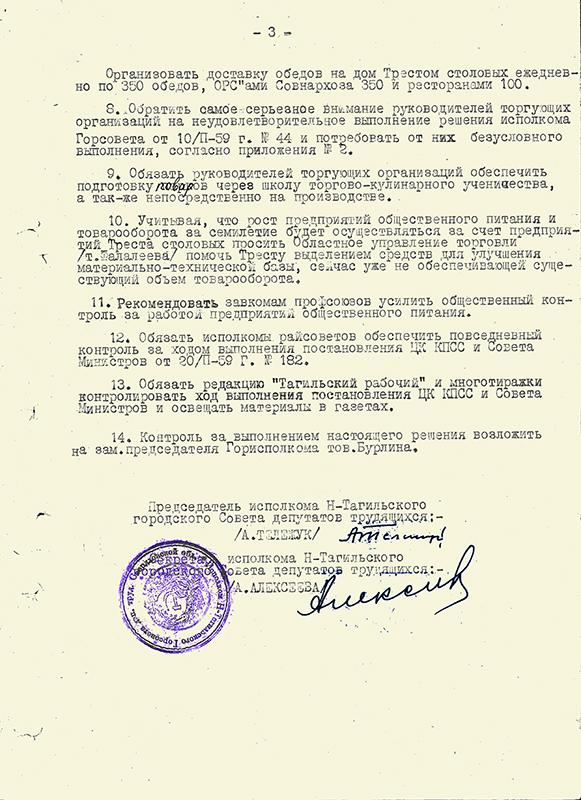

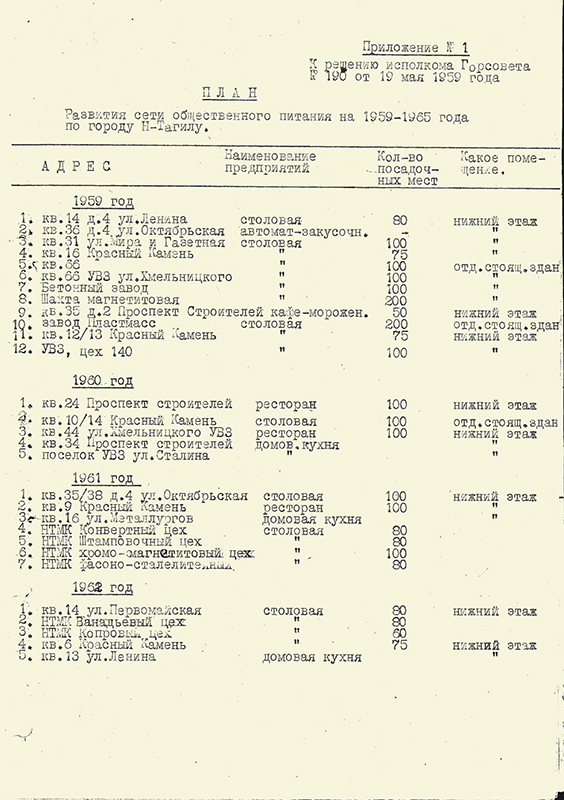

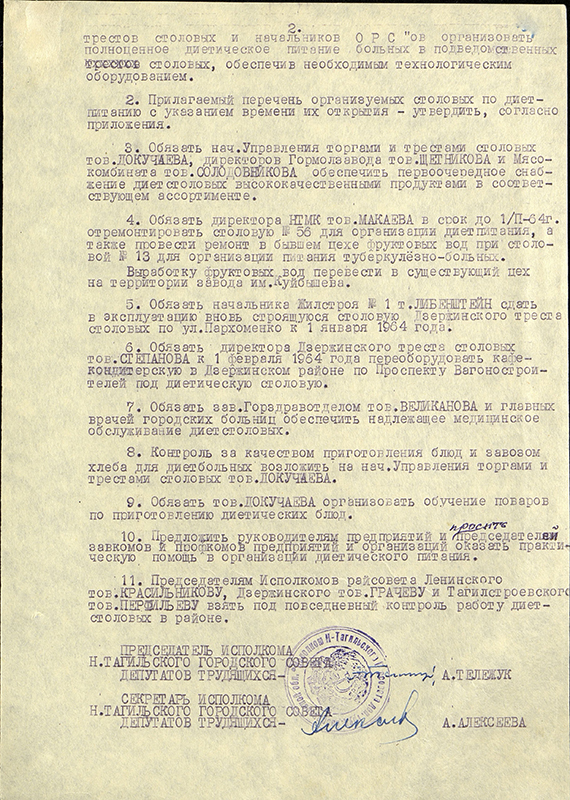

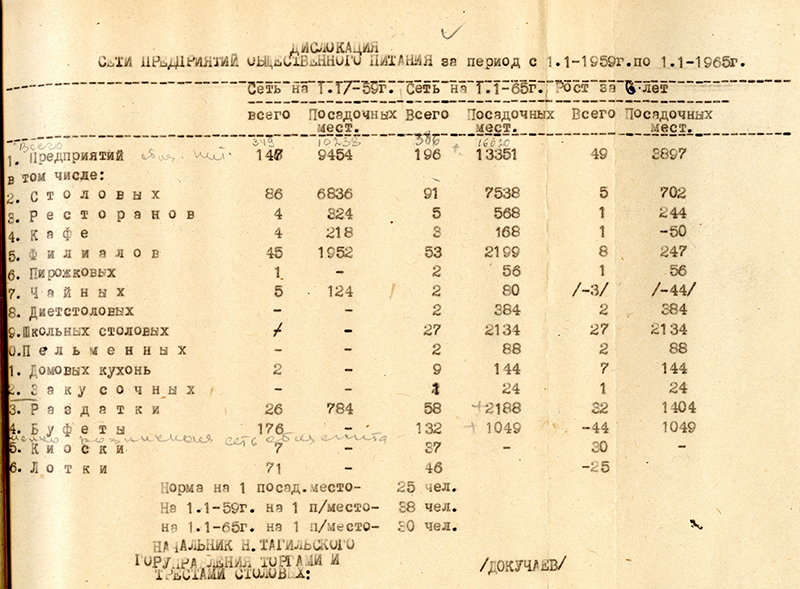

В ведении отдела находились Дзержинский (организован в 1941 году) и Тагилстроевский (организован в 1961 году) тресты столовых, которые в 1965 году контролировали деятельность 196 предприятий общепита: столовых, кафе, ресторанов, диетстоловых, пирожковых, пельменных, чайных, буфетов, закусочных, школьных столовых, домовых кухонь, мелкорозничной сети общепита и т.д. на 13351 место.

К 1969 году сеть общественного питания выросла до 403 предприятий на 21189 посадочных мест.

С 12 декабря 1969 года был организован трест столовых Ленинского района и включал в себя 25 балансовых предприятия: 21 столовую, 2 ресторана, 2 кафе. К 1980 году в городе Нижний Тагил работало уже 472 предприятия общественного питания.

Выставка подготовлена по документам Нижнетагильского городского исторического архива

При любом воспроизведении информации ссылка на сайт обязательна